Aunque hoy día suena casi vulgar decir que en el imaginario colectivo Rusia sigue siendo retratada como un país de frío y osos paseando por las calles, la verdad es que, si decidiéramos viajar, digamos, más de tres siglos atrás, esa estampa tan manida tampoco estaría muy alejada de la realidad.

Pero esa es la tarea que nos encomendamos en este episodio de 'Huellas rusas' para descubrir la historia de un hijo de campesinos, quien pasó de ayudar a su padre pescador en el mar Blanco a convertirse en uno de los fundadores de la primera universidad en Rusia, en una época cuando la luz del progreso, traída en mayor medida a la fuerza a este país por voluntad de su último zar y primer emperador, Pedro el Grande, parecía estar ya apagada.

El protagonista de esta edición es Mijaíl Vasílievich Lomonósov, el primer científico ruso y un emblema de este país que muchos, incluso aquí, desconocen.

Buscar el norte

Corría el mes de diciembre del año 1730. El joven Mijaíl Lomonósov, procedente de una familia campesina del norte de Rusia, finalizaba los últimos arreglos para irse de su casa, despedirse para siempre de sus familiares sin siquiera advertirles y buscar suerte en Moscú, ubicada a unos 1.200 kilómetros de su pueblo. Partió con un único objetivo en la mente: saciar su ansiosa hambre de conocimiento, que ya no podía ser satisfecha en las librerías eclesiásticas.

Algunos dirían que se trata de una broma, otros repudiarían al muchacho por anteponer sus intereses egoístas a su familia, mientras que otros optarían por quedarse en casa y esperar tranquilamente su destino.

Pero Lomonósov, quien nació en noviembre de 1711 en el pueblo que hoy lleva su nombre y se ubica en un islote a orillas del río Dvina Septentrional, cerca de la localidad de Jolmogori, habría seguido los pasos de su padre si no se hubiera atrevido a romper la continuidad tradicionalista. Es decir, pescar, rezar, pescar y vuelta a empezar. Con esto no queremos decir que la vida campesina de las comunidades que vivían al norte de Rusia fuera aburrida o no tuviera sentido. Todo lo contrario, y esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de los campesinos que vivían en la parte europea del territorio ruso, la familia de Lomonósov y el resto de las comunidades que habitaban en la tierra norteña llamada Pomorie respiraban un aire de libertad sin ninguno de los contaminantes que traía consigo la servidumbre. Fue ese espíritu el que le permitiría luego a Lomonósov luchar contra el ambiente inveterado de los peces gordos de la ciencia del Imperio ruso, que en aquel entonces estaba infestada de representantes extranjeros, quienes en muchas ocasiones llegaban a este país exclusivamente en busca de provecho económico.

Sí, Lomonósov abandonó a su familia, nunca volvió a ver a su padre, con quien acumulaba discordias desde la muerte de su madre y la aparición de una madrastra, tampoco pudo volver a disfrutar de las verdaderas noches blancas, que duran desde mediados de mayo hasta finales de julio, ni pisar la tierra donde nació. Pero todo esto fue el coste de su deseo de continuar con sus estudios y de mirar más allá del horizonte de posibilidades de los que podía gozar un joven campesino en la Rusia del siglo XVIII.

Mentir para estudiar

Nuestro protagonista tardó unas tres semanas en llegar a Moscú, un trayecto que hoy día dura unas 20 horas en coche. Hacer todo ese recorrido a pie en pleno invierno sería un suicidio y dejar el cadáver de postre para los lobos. Afortunadamente, Lomonósov logró unirse a una caravana de comerciantes de pescado y a mediados de enero ya estaba en la entonces antigua capital rusa.

Para poder inscribirse en la Academia Eslava Greco Latina, considerada como el primer centro de enseñanza superior en el país, Lomonósov tuvo que mentir y falsificar los documentos en los que indicaba que pertenecía a la nobleza. La jefatura de la Academia pasó por alto aquella mentira piadosa y cuando se enteró, ya era tarde, la estrella de Lomonósov ya irradiaba la suficiente luz como para eclipsar sus incongruencias biográficas.

El joven pomor, nombre con el que se conoce a los oriundos de la región natal de Lomonósov, devoró a pasos agigantados el programa educativo de la Academia, al pasar los exámenes de los primeros tres cursos en menos de un año. Como siempre suele ocurrir en estos casos, los conocimientos se ampliaban en proporción inversa a la saturación del estómago estudiantil.

Rumbo a Europa

Pese a las dificultades para ganarse el sustento, Lomonósov logró completar su formación en la Academia en cinco años y en 1736 le propusieron trasladarse a la entonces capital, San Petersburgo.

Unos meses después, le enviaron, junto con dos compañeros elegidos como los mejores estudiantes, a Europa para aprender física, química, minería y otras materias. No creo que, visto desde hoy, podamos darnos cuenta de lo afortunado que fue Lomonósov. Les repito una vez más que era un campesino condenado a vivir toda su vida al borde de la civilización, pero acabó formándose en Europa. Los que hablan sobre lo lenta que era la movilidad social de aquella época seguramente tienen razón, pero excepciones como la de Lomonósov nos hacen creer que con perseverancia se mueven montañas. Solo hay que buscar un punto de apoyo.

En Alemania, que en el siglo XVIII seguía dividida en infinitos principados, Lomonósov estudió en la universidad de Marburg, quizá, la más libre en su época. Bajo la jefatura del científico Christian Wolf, nuestro pomor se entregó de lleno a la minería y otras ciencias naturales, combinándolo con clases de baile y esgrima.

Sin embargo, no era un hombre ideal e incluso se permitía el lujo de gastar a diestra y siniestra el dinero enviado por la Academia de Ciencias rusa para irse de juerga. Endeudado y soñoliento, Lomonósov a menudo aparecía en las conferencias de Wolf con moretones fruto de peleas, y con el paso del tiempo el estudiante y sus dos compañeros rusos se ganaron la reputación de ser tipos a los que mejor no acercarse.

El aprendizaje en Alemania no fue un cuento de hadas, dado que la obstinación de Lomonósov a menudo le salía por la culata. Como le ocurrió en la ciudad de Freiberg, donde no congeniaba con su nuevo profesor, quien le retenía el dinero que le enviaban desde Rusia. Lomonósov incluso intentó huir y volver a su patria a través de Ámsterdam, pero en vez de ello acabó siendo reclutado en el Ejército de Prusia tras quedarse borracho y bajar la guardia. Afortunadamente, el científico logró desertar pocas semanas después.

Como pueden imaginar, Lomonósov volvió finalmente a Rusia, pero allí tampoco pudo evitar los altibajos sentimentales. Ya durante su presencia en Marburg, Mijaíl se enamoró de la hija de un cervecero, con la que se casó en 1739 y tuvo una hija. Cuando llegó el tiempo de retornar, Lomonósov prohibió a su mujer escribirle y guardó silencio sobre su matrimonio en los altos gabinetes de la Academia de Ciencias. En contraste con el abandono de su padre, Mijaíl se reunió con su familia años después de su partida.

Insurrección científica

Tras instalarse en San Petersburgo en 1742, Lomonósov finalmente pudo olvidarse de la necesidad de contar cada centavo al alcanzar un salario digno. No obstante, se rebeló contra el dominio de los alemanes en la ciencia rusa, muchos de los cuales no dejaban brotar a las semillas de los eruditos nacidos en el país y que habían sido atraídos a este imperio invernal por montañas de oro. La cosa a veces incluso llegaba hasta las manos, por lo que Lomonósov era recluido bajo arresto domiciliario en las propias instalaciones de la Academia de Ciencias, donde el viento procedente del río Neva no sólo le estropeaba su salud, sino forjó en su conciencia que la mejor respuesta a la injusticia serían trabajos con resultados prácticos.

A pesar de que su animadversión hacia los extranjeros que venían a Rusia solo por dinero duró hasta el final de su vida, el erudito fue nombrado profesor de química en 1745. De este modo, el hombre de pueblo se convirtió en el primer académico ruso en la Academia de Ciencias del Imperio ruso. Sí, puede sonar irónico, pero hasta entonces la Academia solo estaba compuesta por profesores extranjeros.

Tres años más tarde, Lomonósov encauzó sus dotes de cabildeo y logró atraer capital estatal para la construcción del primer laboratorio químico de toda Rusia. A diferencia de algunos empresarios que piden ayuda al Estado y al final no cosechan nada, despilfarrando las arcas públicas, nuestro protagonista justificó cada centavo gastado. El laboratorio, que contaba con nueve hornos, pasó a ser el lugar donde Lomonósov pasaba la mayoría de su tiempo, experimentando o coloreando vidrio.

Entre sus logros científicos más destacados, nos detendremos solo en unos pocos. Así, en sus trabajos Lomonósov argumentó que todos los cuerpos están compuestos por elementos y corpúsculos, es decir, moléculas y átomos; y llegó a la conclusión sobre el cero absoluto, o la temperatura bajo la cual las partículas no presentan ningún tipo de movimiento, al tiempo que dedujo la segunda ley de la termodinámica.

Otra ley elaborada por el primer académico ruso es la de la conservación de la materia, que básicamente dispone que la masa no se crea ni destruye y solo se transforma, por lo que la cantidad de materia antes de una reacción química es la misma que después de ella. Dicho principio fue establecido por Lomonósov ya en 1748, pero tal y como a la Rusia de aquel entonces, no le salía bien promocionar sus logros, algo que se repetiría con muchas invenciones a lo largo de los próximos siglos, y la ley de conservación de la materia fue confirmada casi 40 años después por el francés Antoine Lavoisier.

Dolor de la muerte

Lomonósov no pertenecía a la clase de académicos que se encierran en sus gabinetes para escribir tesis inútiles. En vez de ello, se dedicó apasionadamente al campo de las invenciones, construyendo sus propios prototipos de horno solar, periscopio, telescopio reflector o tubo de visión nocturna. Para realizar observaciones en la atmósfera, el da Vinci ruso diseñó un aparato que se asemejaba a un helicóptero y descubrió la atmósfera de Venus.

Pero los experimentos siempre entrañan riesgos. Así, a finales de julio de 1753, en plena audiencia de la Academia de Ciencias, Lomonósov y su amigo Georg Richmann vieron que una enorme tormenta se acercaba a San Petersburgo, por lo que se apresuraron a ir a sus casas para experimentar con los pararrayos que habían instalado allí. Solo uno de ellos sobrevivió a aquella tormenta: Richmann falleció electrocutado por la descarga de un rayo esférico, un fenómeno que incluso hoy tiene poca explicación.

"Se le veía una mancha cereza en la frente, y de sus pies había salido una descarga atronadora hacia las tablas del suelo. Los pies y los dedos eran de color azul, el zapato no se quemó, pero estaba roto", describía Lomonósov el cadáver de su amigo, quizá, el primer mártir de los experimentos eléctricos.

Humanista

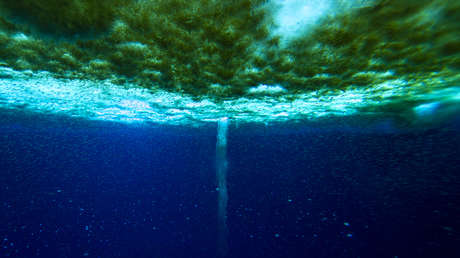

Aparte de en las disciplinas técnicas, Lomonósov también buceó en las profundidades de las humanidades escribiendo versos, obras teatrales y trabajos para secularizar la gramática de la lengua rusa, que en aquel entonces estaba marcada por muchas improntas de la Iglesia que a menudo no eran entendidas por la gente común. El nombre de Lomonósov también da inicio a la lista de las grandes figuras de las letras rusas, tanto por sus obras literarias como por la elaboración de un estilo del idioma ruso muy cercano al contemporáneo.

Sin embargo, la ferviente mente de Mijaíl Vasílievich se percibe más en su lucha contra la teoría normanista promovida por los alemanes, que eran los historiadores oficiales de la corte. Esta teoría postula que el rol central en la aparición del Rus de Kiev, predecesor histórico de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, pertenece a los vikingos, porque los eslavos no eran una comunidad lo suficientemente desarrollada como para formar un Estado por su propia cuenta.

Indignado por estos intentos de representar a los eslavos como un pueblo secundario, Lomonósov defiende que el Estado eslavo se formó principalmente como resultado de largos procesos internos, mientras que los escandinavos, si bien fueron invitados por los eslavos, no jugaron un papel clave en el proceso. Las llamas de aquellos debates siguen sin estar extinguidas a día de hoy, pero llegar al fondo del asunto parece imposible, por lo que nos atrevemos a afirmar que la verdad está en el término medio.

¿Recuerdan el laboratorio químico para cuya construcción Lomonósov cabildeó exitosamente? El 'Elon Musk de su tiempo' fue más allá y persuadió a los peces gordos para desembolsar fondos con los que levantar toda una fábrica de coloración de cristal. En la planta, que se erigió con la ayuda de un préstamo estatal sin intereses, trabajaban más de 200 siervos que ayudaron a Lomonósov a llevar a escala industrial algo que empezó como su 'hobby'.

En total, unos 50 mosaicos compuestos por trozos de cristales pulidos fueron ensamblados minuciosamente en los talleres de la fábrica. La mayoría de obras se desvaneció en los armarios de la historia, pero unas veinte se conservaron, incluida composición que retrata la victoria rusa contra el Ejército sueco en la batalla de Poltava en 1709, un triunfo que puso fin al dominio del país escandinavo en Europa y se convirtió en uno de los hitos de la historia militar rusa.

En enero de 1755, el cabildeo incesante de Lomonósov, combinado con el patrocinio de uno de los favoritos de la emperatriz, Iván Shuválov, tuvo como resultado la fundación de la primera universidad de Rusia: la Universidad Estatal de Moscú, más conocida por su abreviatura MGU. Su propósito no era enseñar únicamente a los vástagos de la nobleza, sino servir como un verdadero puente de meritocracia que compensaba las injusticias de la sociedad estamental de la época.

¿Volver a Pomorie?

En sus últimos años de vida, Lomonósov se sintió atraído de vuelta a sus tierras natales, a Pomorie. No, el científico nunca volvió a pisar aquel suelo, pero nunca dejó de pensar en su potencial, teniendo muy presentes los viajes al océano Ártico con su padre. Así, fue uno de los diseñadores teóricos que argumentó la viabilidad de la Ruta Marítima del Norte, que hoy en día representa una de las vías acuáticas con más potencial comercial.

La capacidad de los rusos de resistir el frío es un tópico inherente del mito que narran tanto rusófilos como detractores de este país. Pero Lomonósov parece que gastó la mayor parte de su blindaje antifrío durante su primer viaje a Moscú, porque en la primavera de 1765 el científico se resfrió severamente y falleció por neumonía a principios de abril.

En una película biográfica filmada en los tiempos de la URSS, se narra la historia de un sueño que Lomonósov supuestamente tuvo de vuelta a Rusia tras su estancia en Alemania. Según estos relatos, que se repiten de generación en generación, nuestro pomor vio en el sueño a su padre, arrojado sin vida a una isla deshabitada del mar Blanco tras naufragar. Tras volver a San Petersburgo, Lomonósov buscó a pescadores oriundos de Jolmogori, les describió con detalles el islote de su sueño y pidió enterrar a su padre. Los pobladores cumplieron la petición.

Sí, todo esto puede ser mentira y podría no haber ocurrido nunca. Tampoco entran conjeturas de este tipo en un episodio sobre el primer académico ruso. Pero no encontramos la mejor forma de expresarles el deseo que tenía Lomonósov por volver a ver a su tierra natal. Este pomor, que nació en un tiempo cuando Europa ya tenía larga lista de académicos, alumbró y despertó a Rusia con rayos de ciencia, provocando una reacción en cadena para el brote de nuevos eruditos nacionales.

Si quieren conocer más historias de este tipo, pueden escucharlas en el pódcast 'Huellas rusas', disponible en la mayoría de las plataformas correspondientes.

Timur Medzhídov